一、技术创新驱动建筑节能新趋势 近日,一种以高性能玻璃纤维为核心材料的保温棉产品引发建筑行业广泛关注。该产品凭借其卓越的隔热性能、环保属性及施工便捷性,成为绿色建筑领域的热门解决方案。据行业分析报告显示,此类材料在降低建筑能耗方面的效率较传统产品提升约30%,且已通过国际权威机构的多项防火与环保认证。

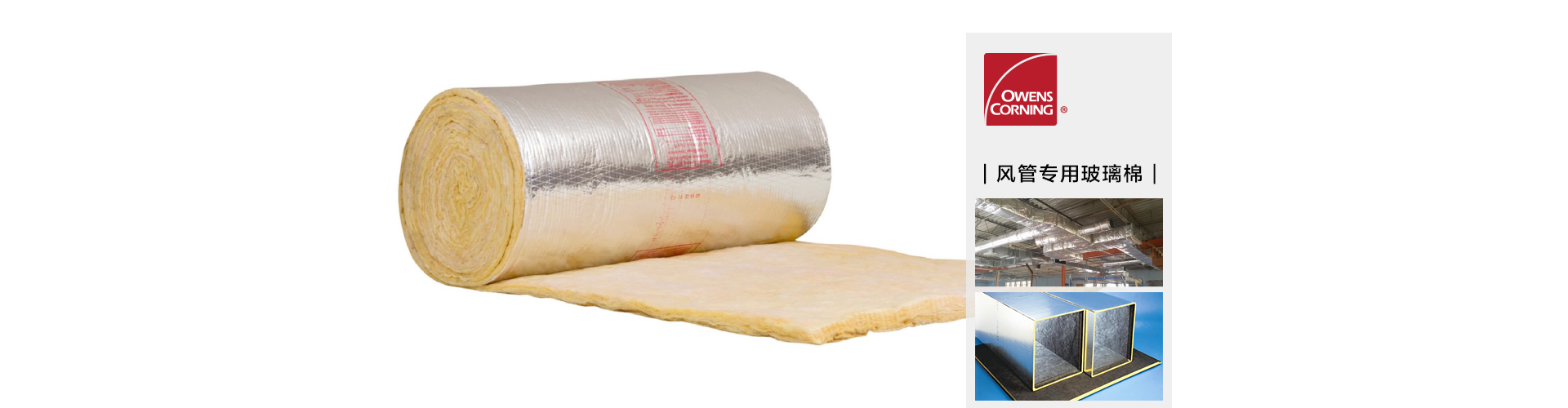

技术研发团队透露,该保温棉采用独特的纤维交织工艺,有效减少了热传导与空气对流造成的能量损失。同时,材料中添加的无机成分使其具备A级防火性能,可满足高层建筑与公共设施的严苛安全标准。实验室数据显示,其导热系数低至0.032 W/(m·K),在同类产品中处于领先水平。

二、市场需求激增 多领域应用加速落地 随着全球节能减排政策持续加码,建筑行业对高效保温材料的需求快速增长。据统计,2023年国内绿色建材市场规模同比增长18%,其中保温材料占比超过25%。在此背景下,该保温棉产品已广泛应用于住宅、工业厂房、冷链物流及新能源基础设施等领域。

在北方某超低能耗建筑示范项目中,使用该保温棉的建筑整体能耗降低40%,冬季室内温度波动幅度缩小至2℃以内。此外,其轻量化特性(密度仅为10-16 kg/m³)减少了建筑结构负荷,为大型场馆与装配式建筑提供了更优选择。冷链行业应用案例显示,采用该材料的冷库外墙厚度减少20%,但保温时效延长至72小时以上。

三、环保属性契合双碳战略 循环经济模式受认可 该产品的环保性能成为市场关注焦点。生产过程中,原材料中回收玻璃占比超过50%,且全程无氟利昂发泡工艺避免臭氧层破坏。第三方检测报告证实,其全生命周期碳排放较传统岩棉降低65%,废弃物可回收率高达90%。

在长三角某生态园区建设中,项目方通过使用该保温棉,累计减少二氧化碳排放约800吨。地方政府已将其纳入绿色建材采购推荐目录,并给予使用单位每平方米5-8元的财政补贴。业内专家指出,此类材料的大规模应用将助力建筑行业提前实现2030年碳达峰目标。

四、行业标准升级 品质管控体系获国际认可 为规范市场发展,新版《建筑保温材料技术规范》于今年初正式实施,对材料的耐久性、抗压强度及环保指标提出更高要求。该保温棉率先通过新国标检测,其抗拉强度达到80 kPa以上,使用寿命预估超过50年,且在高湿度环境下性能衰减率低于3%。

国际市场方面,该产品已获得欧盟CE认证及美国ASTM标准认证,出口量连续三年保持20%年增长率。在东南亚某跨国基建项目中,其耐腐蚀性能通过海岸地区长达18个月的实地测试,成功替代进口产品。行业分析认为,技术标准的接轨将加速中国建材企业的全球化布局。

五、产业协同效应凸显 供应链韧性增强 随着产能扩建项目陆续投产,该保温棉的全国生产基地已覆盖六大区域,形成"原料-生产-回收"一体化产业链。智能工厂采用AI视觉检测系统,产品良品率提升至99.6%,交货周期缩短至7天内。

值得注意的是,上游企业通过建立玻璃纤维专项供应渠道,确保核心原料的稳定性。下游施工企业则开发出配套的数字化安装系统,利用BIM技术实现材料损耗率降低15%。这种垂直整合模式在疫情期间展现出较强抗风险能力,2023年季度产能波动幅度控制在5%以内。

六、未来展望智能化与多功能化成发展方向 行业研讨会信息显示,下一代保温材料将融合物联网技术,通过嵌入传感元件实现建筑能耗实时监测。现有产品线已预留技术接口,计划在2025年前推出具备湿度调节与空气净化功能的智能保温系统。

与此同时,研发团队正探索将气凝胶技术与现有工艺结合,目标将导热系数进一步降低至0.020 W/(m·K)以下。市场预测显示,随着旧城改造与新农村建设推进,未来五年中国保温材料市场规模有望突破2000亿元,技术创新型企业将获得更大发展空间。

(全文完)